凝胶材料近年来从“柔软支架”走向了“智能体”,而其中的关键,是凝胶内部结构在多个尺度上的可控性。特别是在响应性凝胶中,材料需要对外界刺激(如温度、pH、电场、光照等)作出快速、可逆且有方向性的反应,这对其微观结构、介观网络和宏观形貌提出了更高要求。

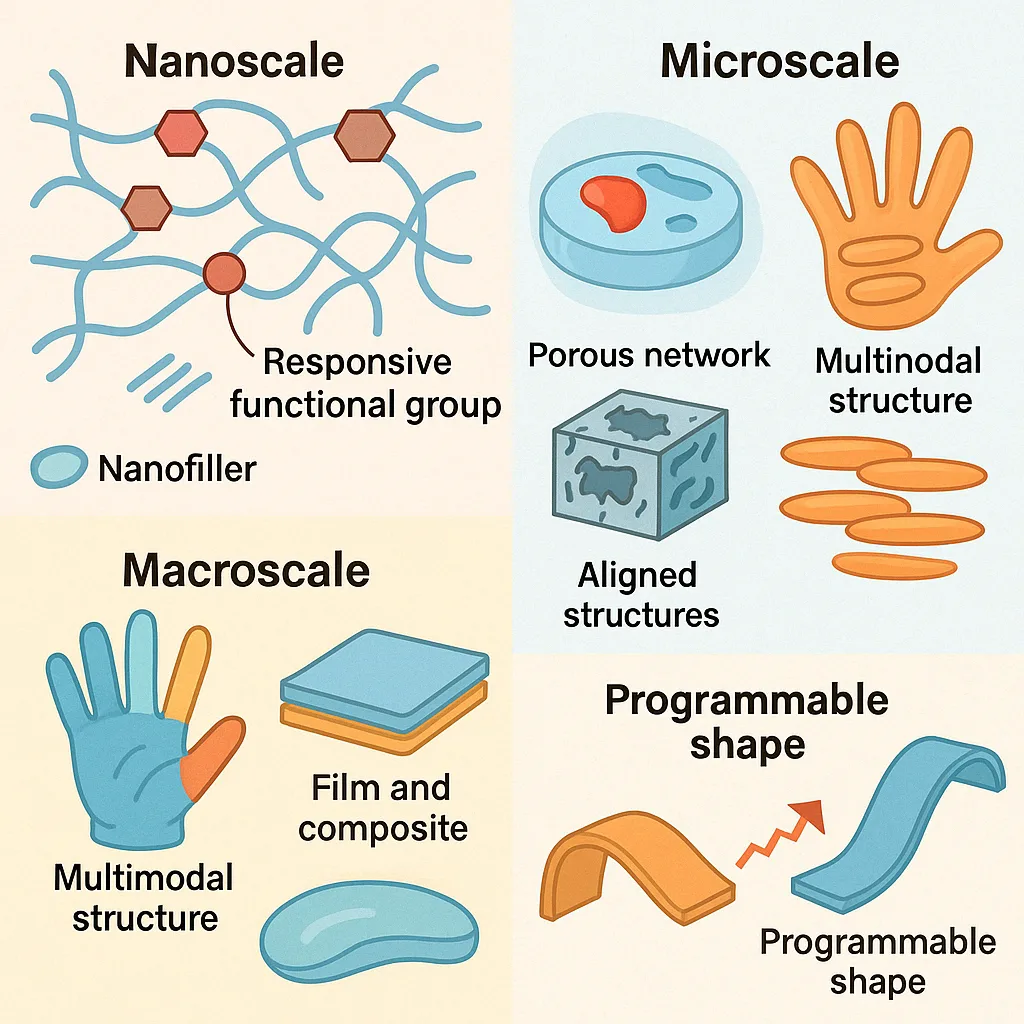

因此,构建具有多尺度结构特征的响应性凝胶,是实现其智能行为的核心。本文将从纳米至宏观层级,梳理当前凝胶材料中典型的结构调控策略。

一、纳米尺度:功能单元与局部结构的组织设计

在纳米尺度上,凝胶的响应特性主要来自于化学官能团、交联点和微环境敏感单体的引入与排布。

1. 功能单体的选择与分布

温度响应型单体如N-异丙基丙烯酰胺(NIPAm)可赋予凝胶下临界溶解温度(LCST)行为;

pH响应型单体如丙烯酸(AA)、甲基丙烯酸(MAA)通过羧基质子化/解离改变溶胀度;

电响应型凝胶常引入磺酸基、季铵盐等离子单体,增强电场驱动的离子迁移能力。

通过不均匀共聚、区域富集、嵌段聚合等方式,可在凝胶中形成纳米尺度的“功能团簇”或“响应热点”。

2. 纳米填料增强

在聚合物网络中引入二维材料(如氧化石墨烯、MXene)、纳米黏土、SiO₂等颗粒,不仅增强机械性能,还可赋予导热、导电、磁响应等新功能。

这类杂化结构可以在纳米尺度内形成连续相、绝缘隔断或界面极化,提高凝胶的整体智能反应灵敏度。

二、微米尺度:网络结构与相分离行为的调控

微米尺度主要关注的是凝胶内部网络的孔隙大小、密度分布、交联强度与溶胀行为。

1. 相分离诱导微孔结构

在聚合过程中引入非溶剂(如乙醇)或使用水/油乳液体系,促使微相分离,形成高比表面积多孔网络;

控制相分离速率、凝胶化速度与扩散界面,可形成通孔、闭孔或梯度孔结构。

2. 微通道与定向网络构建

通过冰模(定向冻结)、光/热诱导聚合路径、微流控打印等技术,可实现凝胶中微米尺度上的网络取向、沟槽导向、纤维定向排列,对响应速率与方向性影响显著。

3. 动态可重构网络

利用动态共价键(如酰肼键、席夫碱)或非共价可逆键(氢键、金属配位),构建“自愈合”“可重组”的微网络,允许响应过程中结构重建。

三、宏观尺度:几何形态与整体构型的可编程设计

宏观层面决定了响应性凝胶在实际应用中的外观形态、可穿戴适应性、触觉反馈路径等。

1. 分区响应结构

将不同响应区域拼接(如温敏段+电敏段+惰性段),制成梯度响应或多模态响应结构,如软体机器人中爪/腿不同部位的差异收缩行为。

2. 薄膜与多层复合结构

将响应性凝胶制成薄膜(<1 mm)并与气凝胶、金属薄片或织物复合,形成“能弯曲、会导热、有识别能力”的柔性电子结构。

3. 预编程形变结构

采用光刻、激光雕刻等方法对凝胶预设应力分布;

或在干湿状态间预变形后定型,使其遇刺激后能折叠、弯曲、展开,形成可预测结构变化。

四、跨尺度整合:智能行为的系统化表达

将上述结构策略跨尺度整合,是实现高性能响应性凝胶的关键。典型例子包括:

人造肌肉凝胶:纳米填料增强导热性,微米级纤维定向控制力传递,宏观结构实现线性拉伸;

pH驱动的软体抓手:微孔网络提升扩散速率,局部化官能团聚集增强响应性,分区设计实现协同动作;

温敏传感贴片:LCST单体提供热触发,薄膜成型+网格设计提升贴附性与感应灵敏度。